-

昭和32年

小売店舗を下河津村の目抜き通りに構え(株)青木商店を設立。

-

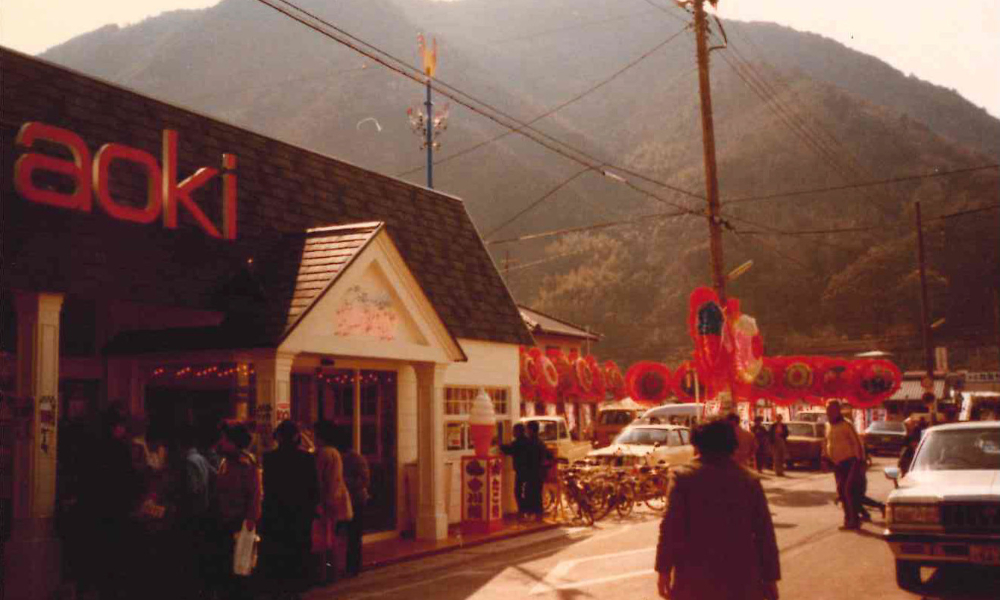

昭和36年

谷津の店舗を改装し、「セルフサービスの店あおき」を開店。

-

昭和48年

下田にあおきの2店目を開店。

-

昭和50年

谷津の本店を河津駅前の現在地に移転。

-

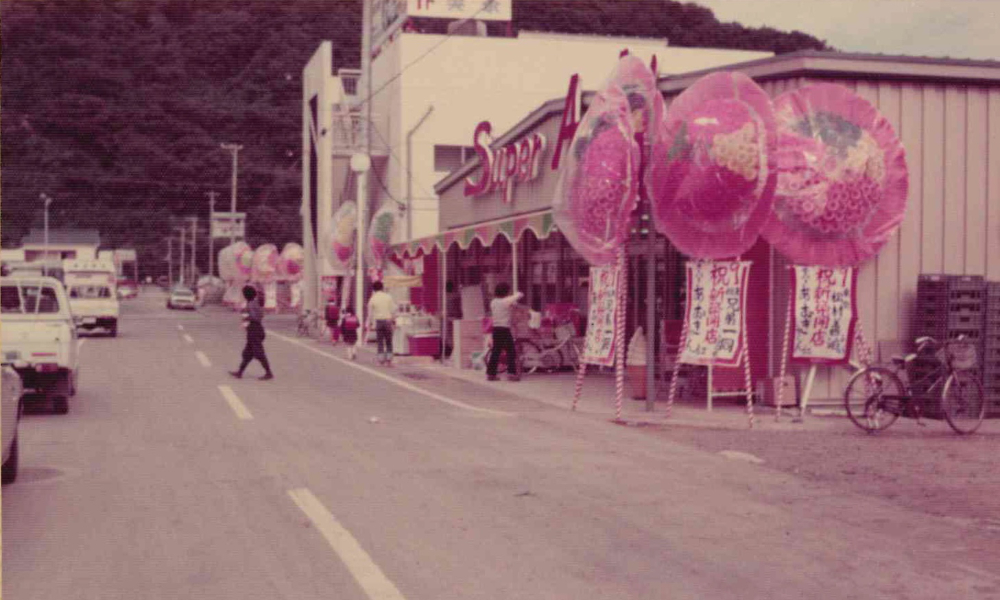

昭和52年

新田店をオープン。

-

昭和53年

谷津配送センターを設立。

-

昭和54年

新田店を町だなに移転し「まちだな店」と改名する。

-

昭和60年

伊豆半島西海岸への進出を計画。西伊豆店をオープン。

-

平成5年

伊豆市土肥に土肥店をオープン。

-

平成8年

河津店を建替え。

-

平成10年5月

函南町間宮に函南店をオープン。

-

平成12年7月

御殿場市川島田に御殿場店をオープン。

-

平成13年7月

富士市柚木に富士店をオープン。

-

平成15年7月

沼津市大岡に沼津店をオープン。

-

平成16年4月

伊東市和田に伊東店をオープン。

-

平成18年10月

東京都江東区豊洲に東京豊洲店をオープン。

-

平成22年4月

富士店を改装オープン。

-

平成22年5月

まちだな店を改装オープン。

-

平成24年4月

本社を沼津市大岡に移転。

-

平成24年7月

神奈川県横浜市南区に天神橋店をオープン。

-

平成30年9月

土肥店を閉店。

-

令和元年6月

神奈川県横浜市旭区に都岡店をオープン。

-

令和2年4月

町だな店を閉店。

-

令和4年8月

天神橋店、都岡店を閉店。

Aoki's

history

あおきの歩み

フードストアあおきの

これまでの歩みをご紹介いたします。

~創業から静岡東部進出前までのあゆみ~

昭和20年代(1945年~1954年)

創業は21年。河津町谷津の地に削り節店を開く。当時は谷津の漁場で魚が豊富にとれていた。そこに目を付けた先代社長は、この豊富な魚を買い受け、削り節の原料を製造、自ら削り節にして、卸売を始める。合わせて、関連する海産物(若布、スルメ、塩千、練製品、佃煮)等の販売にも手を延ばし、販路も上河津、下河津、2 村から稲取、熱川方面へと広げていった。

昭和30年前半(1955年~1960年)

32年には小売の店舗を下河津村では目抜通りに構えると同時に、株式会社青木商店となる。この時にはお得意さんの数は100 店を越え、店では、ぽていさん(商品を背負って山間地を売り歩くおばさん)と呼ばれる人達1 0数名を数え、毎朝の仕入れで賑わった。この頃は注文に追われる毎日で朝5時から夜12時迄仕事をしても翌日に仕事を持ち越す程の忙しさであった。

昭和30年代中盤から後半(1961年~1965年)

この頃になると卸売業も競争が激しくなり、利益も取れなくなってくる。そんな中、新しい業態、セルフサービス店に目を付けた社長は小売業への転換を決断し、36年には谷津の店舗を改装し「セルフサービスの店あおき」を開店する。開店には大勢のお客さんで店はあふれていたが1人1人に買い方の説明からしなければならず大変な時代であった。中には店内備え付けのかごを開店の粗品と思い持ち帰ろうとする者まで居て、大変な騒ぎの開店でもあった。

昭和40年代前半(1966年~1970年)

生鮮部門充実のため、精肉部、鮮魚部等開設のため、社員を技術修得のため修業に出し、直営での精肉、鮮魚を開設していった時代。特に精肉部開設、鮮魚部開設の時などは組合の圧力等が強く販売価格等にも文句がつく有様であった。いざなぎ景気、GNP 、世界第二位と日本の経済は高度成長が続いた時代である。伊豆半島にも観光客が増え、民宿の人気が高まっていった頃でもある。

昭和40年代後半(1971年~1975年)

48年には下田へ進出。第一号の支店広岡店を開店する初めての出店ではあるが当時従業員の数も少なく(12~3名)新店には、社長と1 名の社員であとは現地採用者で運営をし、苦労をした店である。当時惣莱部では、一般家庭の三時のお茶菓子であった鰻頭、おはぎ、大福等を造って販売し、大好評を受けていたものを河津の店で造り下田の店に運んでいた。これが下田店でも大当たりで、この菓子を求めるお客様が荷物の到着をならんで待つ程の盛況であった。又、この時代は「日本列島改造論」で伊豆半島にも別荘プームであちこちで造成地が見られる様になってきたのも束の間、ニクソンショック、オイルショックと大不況の中で急激に冷え込んでいった時代でもあるにかかわらず、店の人気は年を追う事に高まっていった。

昭和50年代前半(1976年~1980年)

50年には、谷津の本店(本部)を駅前(現在地)に、51年には新田店、53年には谷津に配送センターと旧店舗跡に菓子工場、惣菜工場を造り、54年には大繁盛をしていた新田店を町だなに移転し、まちだな店と改名したりと目まぐるしく変化をとげていった時代である。伊豆半島では49年の伊豆半島沖地震に始まり、53年の伊豆大島近海地康まで5.5~7.0 迄の地震3 回、河川が氾濫する程の豪雨3 回と天災の続いた時代でもある。特に伊豆大島近海地震では、交通網がずたずたとなり、復旧迄に天城道路で2ヶ月間、伊豆急電車が6ヶ月間もかかる大被害を受け、完全復興までには2年~ 3年の期間を要した。

昭和50年代後半(1981年~1985年)

56年には広岡店改装(増床)、日曜定休から年中無休へ。営業時間の延長、57年には河津店改装(増床)と不況対策をし、59年には広岡店にPOS を導入と着々と地盤固めをしていった時代である。この頃伊豆半島で地震災害の復興も着々と進み、56年には天城ループ橋も開通し、観光客も徐々に増えていた時代でもある。

昭和60年代(1986年~1988年)

58年には伊豆半島西海岸への進出を計画。西伊豆町に建築申請と同時に地元商店より反対運動が起こり、建設予定地前には24 時間体制の見張り小屋まで建った。スーパー出店に関して消費者側、大歓迎、商店側大反対の中1 年半の調整の後、60年3月に西伊豆店をオープンする。西伊豆店オープンと同時に本部事務所の増築、62年には町だな店増床オープン、平成2 年には広岡店の建て直しと次々と店舗の若返りをしていった時代である。この頃の伊豆半島でもバブル景気の中、観光客が増え、各町村でもリゾート計画が盛んに打ち出された。

平成前半(1989年~1995年)

平成3年には河津店改装、4年にはデリカサプライセンター開設、5年には土肥店のオープン、7年には西伊豆店改装オープンと8年河津店建替えと既存店舗の充実を計画。特に西伊豆店、河津店の300坪店舗はこれからの業界競合の中で最低不可欠な店舗としての増床である。

平成8年(1996年)

バブル崩壊と共に伊豆半島も観光面での不振、各業種、業態共に不況の風は吹き荒れる中、あおきは河津の地に根をおろして50年、会社設立40年、スーパー業界参入35年の経験を生かし、課長制度を廃止して、仕入から販売管理迄を三つに区分け、それぞれの部長の許に運営をし、日々の販売活動においては現場主義でと内部機構の改革に伴い、社員教育の強化、又設備では昨年の西伊豆店の増床に続いて本社を含む河津店の建て直し、菓子製造、惣菜製造、漬物製造等工場を併設した物流センターの建設と大きな投資、スーパー業界で2 1 世紀に生き残るべき基礎を着々と固めると共に、個人経営体質から集団経営体質への第一歩を踏みだす。